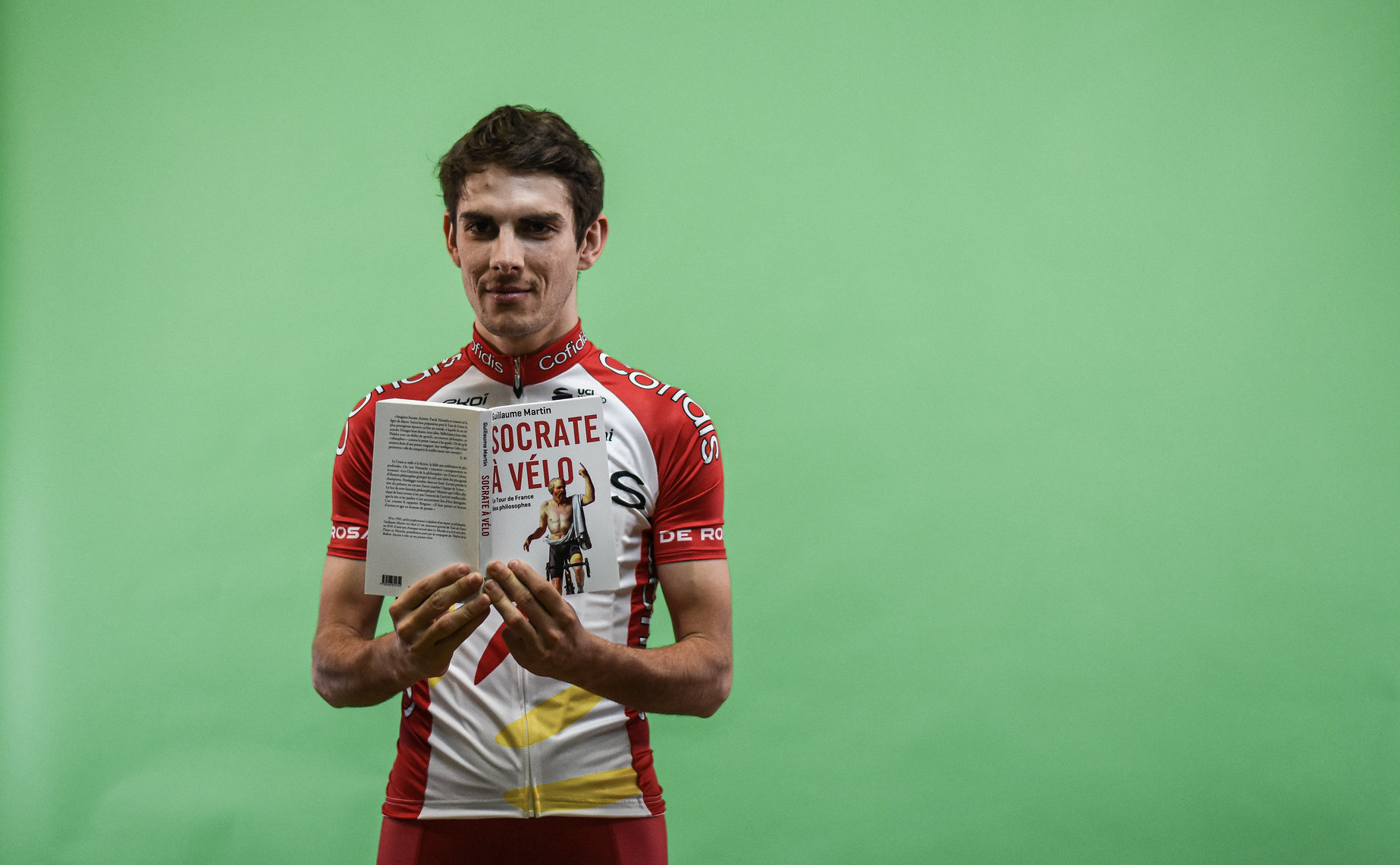

Arrivare a essere – La velosofia di Guillaume Martin

Guillaume Martin, 27enne della Cofidis, si è appassionato alla filosofia durante il liceo, quando si è accorto che non gli interessava nessuna materia in particolare, ma la filosofia gli permetteva di unificarle tutte.

Da allora, ha alternato con successo la sua materia preferita (si è laureato all'università di Paris-Nanterre con una tesi magistrale sul rapporto tra il pensiero di Nietzsche e lo sport moderno) e la sua attività d'elezione, il ciclismo, nel quale si è fatto strada fino a diventare, nel 2020, il capitano per la classifica generale di una squadra World Tour, il Team Cofidis.

In questa stagione Martin è arrivato 11° al Tour de France e 14° alla Vuelta a España, al termine della quale ha anche indossato la maglia di miglior scalatore. Pochi mesi prima, in giugno, era uscita in Francia la seconda edizione del suo libro "Socrate à vélo: Le Tour de France des philosophes" (Editions Grasset 2019), una brillante opera in cui tra diario e invenzione giocosa ricostruisce il sorprendente legame che unisce i due mondi che lo coinvolgono di più.

"Socrate à vélo" non è stato ancora tradotto in lingua italiana, ma grazie alla disponibilità di Guillaume stesso e della casa editrice Grasset, vi proponiamo qui di seguito, come ideale introduzione all'opera, due brani estratti dal primo capitolo del libro. Traduzione a cura di Leonardo Piccione.

La gente, magari senza esplicitarlo, tende a considerare gli sportivi come delle persone un po’ stupide.

Ci si sorprende del fatto che uno sportivo possa essere intelligente; si trova bizzarro che un ciclista ascolti France Culture, o al contrario si dà più visibilità a un atleta soltanto perché ha studiato… Tutto questo mi offende, perché l’idea sottostante è che un atleta non sia in grado di pensare. Non fa parte delle sue competenze. Quello che deve saper fare è correre, saltare, gettare, pedalare. Così egli appare come una sorta di macchina animata, esperta nel suo dominio e indifferente a tutti gli altri aspetti dell’esistenza.

Fondamentalmente, ci si dimentica che anche l’atleta è un essere umano, e che la sua vita non si limita al numero di gara. Se le persone si stupiscono, compiacendosi, nell’apprendere di un ciclista che è anche filosofo, è perché nella loro rappresentazione mentale un ciclista esiste solo in tenuta da corridore. Come in un bistrot si considera un cameriere solo rispetto alla sua funzione, e non come persona, allo stesso modo è pressoché inconcepibile che un corridore possa essere altro da un corpo su una bicicletta.

Peggio ancora, il fatto che un ciclista abbia una passione diversa dal suo mestiere appare a volte come un segno inequivocabile di dilettantismo, come se la pratica sportiva ad alto livello escludesse tutto il resto. Ma bisogna pur vivere, giù dalla bici.

Come in ogni altra professione, nel ciclismo si può trovare una grande diversità di profili, ogni corridore – come ogni essere umano – essendo dotato della sua unicità. Conosco dei ciclisti cinefili, altri appassionati di arte contemporanea, altri ancora che dopo l’allenamento danno una mano in fattoria, per divertimento o per passione. Alcuni amano le auto rombanti, altri le calme atmosfere di campagna. Pescatori, hipster, rocker: si trova di tutto nel peloton!

Naturalmente in questo discorso entrano in gioco anche dei parametri sociali, e senza dubbio nella grande famiglia della bicicletta ci sono più figli di agricoltori che figli di quadri dirigenti. Non nascondo nemmeno che ci siano persone senza interessi. E anche, come dappertutto, degli idioti, essendo l’idiozia, come sappiamo, una delle cose meglio distribuite al mondo.

Tuttavia la mia piccola esperienza mi fa affermare che nel mondo del ciclismo c’è un numero incredibile di persone e di traiettorie umane che chiedono solo di essere conosciute. Il problema è che in genere non le si va a scoprire, e ci si accontenta di ripetere le stesse storie più e più volte…

Jiménez fa una lunga fuga in montagna? È un corridore coraggioso. Ocaña scivola malamente in una curva? È un pessimo discesista. Fignon porta gli occhiali? È l’intellettuale del gruppo. Poulidor viene spesso battuto da Anquetil? È l’eterno secondo.

Al Tour, e nello sport in generale, si ama categorizzare, etichettare, generalizzare. E in un certo senso è naturale che gli sportivi vengano caricaturizzati, essendo così esposti. Quello che trovo subdolo è che un certo numero di sportivi finisce per conformarsi, talvolta inconsciamente, all’etichetta che viene loro assegnata, in una sorta di viziosa profezia autorealizzata.

Per provare il suo status di attaccante, Jiménez dovrà riproporre in eterno quella fuga da lontano, anche se è destinata a non andare mai in porto. Fignon dovrà assumere una certa aria da intellettuale. Ocaña, persa la fiducia in se stesso, si sentirà a disagio in discesa. E Poupou non riuscirà mai a indossare la maglia gialla. Quelle che erano opinioni si trovano così ad essere confermate nei fatti da una sorta di rappresentazione condizionata. E ciascuno si trova infine a indossare una maschera, nascondendo il reale, mostrando l’illusorio, senza mai sapere dove sia l’autentico.

Beninteso: io accetto che tutto sia un gioco – le corse, il battage mediatico che sta loro intorno, il pubblico che partecipa alla grande festa – a condizione però che le regole siano conosciute da tutti. Ci sto ad essere scrutato come un animale da circo, però con cognizione di causa.

Le generalizzazioni e i cliché contengono una parte di verità: non li rigetto in blocco. Ma occorre riconoscere che essi costituiscono una verità parziale. Quando diciamo di una persona che è così o colà, dobbiamo essere in grado di riconoscere che questa caratterizzazione esiste per modo di dire. Questo “essere” che attribuiamo è una semplificazione linguistica. Perché, contrariamente alle cose, l’essere umano non è: egli deve arrivare a essere. La sua identità è fluida, instabile, cangiante. Si può parlare autenticamente di essere solo a morte avvenuta. Non si nasce ciclisti o filosofi, o ciclisti-filosofi; lo si diventa.

Accettato questo preambolo, diventa possibile anche divertirsi, con le identità. Si può far cominciare il gioco del ciclista-filosofo. Anche perché la filosofia, nonostante l’aura austera da cui talvolta si lascia avvolgere, è essa stessa una forma di gioco.

*

Un atleta possiede due forme di intelligenza. Innanzitutto un’intelligenza che possiamo definire teorica, prettamente riflessiva. Essa fa riferimento all’insieme delle nozioni necessarie alla pratica dell’attività: conoscenza delle regole, studio degli avversari, apprendimento delle tattiche e così via.

L’altro tipo di intelligenza di cui un atleta è in possesso ha contorni meno definiti ma è certamente più importante: l’intelligenza pratica. Al contrario dell’intelligenza teorica, questa seconda è in gran parte inconscia. Si tratta di una serie di risposte istintive di cui l’atleta dispone come reazione di fronte a determinate situazioni.

Se volessimo fare un parallelo con la filosofia, potremmo dire che l’intelligenza pratica dell’atleta è l’intuizione del filosofo di fronte a un problema, mentre l’intelligenza teorica è la conoscenza sottostante alla comprensione del problema. Da questa prospettiva si capisce bene come, allo stesso modo di un filosofo che, non leggendo, perde poco a poco la sua capacità di ragionamento, così un atleta è tenuto continuamente a sviluppare i due tipi di intelligenza di cui dispone. Questo è il compito dell’allenamento.

In altri termini, attraverso l’allenamento lo sportivo si impegna a incorporare determinati movimenti, con lo scopo di renderli quasi automatici, istintivi.

Prendiamo per esempio un nuotatore: se si sorbisce tutte quelle vasche non è per imitare un criceto, ma per diventare pesce, per trasformare il corpo umano in corpo acquatico. Così in bicicletta: l’accumulazione di ore e ore in sella non è mirata solo a migliorare le capacità fisiologiche di base, ma anche a migliorare l’efficienza del colpo di pedale, a rendere il gesto più fluido. In poche parole, a integrare il movimento.

Allenarsi, incorporare in sé un determinato gesto, significa voler rendere tale gesto evidente, talmente evidente da far sembrare naturale quello che è invece il frutto della dedizione di anni, se non di decenni. Naturale al punto da sembrare istinto animale – suscitando per questo sarcasmo o ironia in chi guarda – qualche volta il gesto sportivo è così puro e perfetto da rendere evidente agli occhi del pubblico l’intelligenza messa in atto per realizzarlo. Sono queste le opere dei genî dello sport, dei fuoriclasse, coloro che si distinguono per la loro capacità di sintetizzare l’essenza stessa del loro sport.

Mentre la massa degli atleti, operai dello sport, laboriosamente si affatica, i campioni – gli esseri creatori – rendono tutto semplice, divinamente semplice: Maradona che slaloma tra i difensori dribblando; Bolt che pare andare al trotto nella finale olimpica dei cento metri; Anquetil che accarezza i pedali all’apice dello sforzo… Campioni così danno prova di una tale facilità, una tale rilassatezza, da far sembrare elementare il loro sport, e far pensare che nei loro casi quello all’opera sia esclusivamente talento naturale.

Invece dietro ogni campione c’è una vita di lavoro. Il corpo perfetto dell’atleta non è acquisito; viene costruito anno dopo anno, attraverso un allenamento metodico e ponderato.

Non ci sono dubbi su questo: lo spettatore non ammira Madre Natura quando si meraviglia di fronte a una prestazione sportiva eccezionale; egli contempla la saggezza pratica messa in azione per ottenere quel risultato. È abbagliato dall’intelligenza del corpo, di cui un campione è espressione perfetta. Lo sport allora si trasforma in arte, l’attività fisica in performance estetica.

È chiaro che c’è del genio artistico nei campioni. C’è del Da Vinci in Muhammad Ali. Tranne il fatto che per Da Vinci l’arte è una “cosa mentale”, mentre il genio degli atleti è una questione corporea che si basa su un sistema di autoaddestramento fisiologico. Qui sta il cuore del problema: agli occhi del grande pubblico lo sport non raggiunge la dignità di arte perché è un’attività materiale, bassamente materiale.

Religiosi e filosofi ci hanno inculcato per secoli la nozione secondo cui corpo e spirito sono due entità strettamente separate, due sostanze di diversa natura di cui una – il corpo – è cattiva e corruttibile, mentre l’altra – lo spirito, o l’anima – è superiore e immortale. Sebbene l’avvento dello sport moderno abbia consentito una certa rivalutazione del corpo, in realtà si continua a considerare quest’ultimo come una macchina, certamente complessa, ma che non sarebbe nulla senza il suo pilota, l’anima.

Questa scissione tra corpo e anima perdura ancora oggi nei campi da gioco, laddove gli spettatori – spiriti puri, esseri razionali – si considerano spesso e volentieri superiori agli sportivi, colpevoli di non essere altro che corpi. I campioni sono certo ammirati, incensati, persino idolatrati, ma se lo sono – se possono esserlo senza che questo danneggi l’autostima del tifoso – è perché costui in ultima analisi non vede lo sportivo che come un oggetto in movimento, una cosa.

Eppure atleti e spettatori non appartengono a due categorie diverse del genere umano. Troppo spesso oggettificato, l’atleta merita di ritrovare un ben più onorevole status: quello di attore dello sport, di artista del corpo.

Guillaume Martin

da Socrate à vélo

© Editions Grasset & Fasquelle, 2020

Twitter

Twitter Facebook

Facebook Google+

Google+